你有没有想过,小小的木偶戏背后,竟然藏着这么多有趣的成语谜题?木偶戏,这种古老的表演艺术形式,通过木偶的生动演绎,传递着丰富的文化内涵。今天,就让我们一起探索“木偶戏打一成语”这个话题,看看木偶戏与成语之间,究竟有着怎样奇妙的联系。

木偶戏的魅力

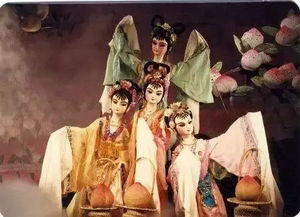

木偶戏,又称傀儡戏,是一种古老的戏剧形式。它通过操纵木偶来模拟人物的动作和表情,讲述着各种故事。木偶通常由木头雕刻而成,细节丰富,工艺精湛。演员通过绳子或杆子来控制木偶,使其动作生动、形象逼真。木偶戏常常搭配音乐和唱词,形成一种独特的戏曲艺术形式。

木偶戏的起源可以追溯到古代中国,历史悠久,深受人们喜爱。它不仅是一种娱乐形式,更是一种文化的传承。通过木偶戏,人们可以感受到传统文化的魅力,了解古代的故事和传说。木偶戏的魅力在于它的多样性和趣味性,无论是儿童还是成人,都能从中找到乐趣。

木偶戏与成语的奇妙联系

“木偶戏打一成语”这个谜题,通过木偶戏的表演来暗示一个成语。演员可以通过木偶的动作、表情和情节来暗示成语的含义,观众则需要通过观察和推理来猜出这个成语。这种谜题不仅考验观众的智力,也考验他们对传统文化的了解和热爱。

木偶戏与成语之间的联系,主要体现在以下几个方面:

1. 木偶的特性:木偶是由人操控的,它的动作和表情都受到操控者的影响。这种特性与成语中的一些含义相呼应,比如“任人摆布”、“身不由己”等。

2. 木偶戏的表演形式:木偶戏通常需要演员通过丰富的表情和动作来演绎故事。这种表演形式与成语中的一些含义相呼应,比如“装腔作势”、“手忙脚乱”等。

3. 木偶戏的文化内涵:木偶戏作为一种传统的艺术形式,承载着丰富的文化内涵。这些文化内涵与成语中的一些含义相呼应,比如“丰富多彩”、“妙趣横生”等。

探索成语的奥秘

成语是汉语中的一种特殊表达方式,通常由四个汉字组成,具有特定的意义和用法。成语的来源广泛,有的是历史故事,有的是寓言故事,有的是神话传说。了解成语的出处和意义,能够使人在运用它们时更加得心应手。

下面,我们就来探讨几个与木偶戏有关的成语:

1. 装腔作势:这个成语出自《西湖佳话·西泠韵迹》,原意是指模仿家翻新屋时,因木人破坏而使屋子倒塌。后来,这个成语被用来形容因误操作或者因为琐事引起的失败。在木偶戏中,木偶的动作和表情都是由演员控制的,这种控制与“装腔作势”的含义相呼应。

2. 木鸡养到老,决不下蛋:这个成语出自《广东话》,木鸡是指用木头做成的鸡。这个成语常常用来形容一个人无能无用,无法产生任何成果,相当于废柴、摆设。在木偶戏中,木偶是无法自行行动的,它的所有动作都依赖于演员的控制,这种依赖与“木鸡养到老,决不下蛋”的含义相呼应。

3. 管弦不调:这个成语最初是指音乐中乐器演奏不协调的现象。后来,这个成语被引申为形容事情处理不当的情况。这种情况类似于木偶戏中,人偶间动作不协调的情况。在木偶戏中,演员和木偶之间的配合需要非常默契,如果配合不好,就会导致动作不协调,这种不协调与“管弦不调”的含义相呼应。

4. 人云亦云:这个成语原意是指模仿人们的言行。而在木偶戏中,木偶做出动作是由木偶司机控制的。这个成语也被用来指代没有主见、盲从他人的人。在木偶戏中,木偶的动作完全依赖于演员的控制,这种依赖与“人云亦云”的含义相呼应。

5. 口是心非:这个成语最初是指说话不合实际的人。而在木偶戏中,木偶的嘴巴是由木偶司机操控的,而木偶的心灵则需要依靠演员的神态等方式表现出来。这个成语形容的是说话与想法相反的人。在木偶戏中,木偶的嘴巴和心灵是分离的,这种分离与“口是心非”的含义相呼应。

木偶戏的文化传承

木偶戏作为一种传统的艺术形式,承载着丰富的文化内涵。它不仅是娱乐的形式,更是文化的传承。通过木偶戏,人们可以感受到传统文化的魅力,了解古代的故事和传说。木偶戏的文化传承体现在以下几个方面: